作者:李鹏涛,王佳玲,王西宪,郝轶弘,禹文勇,云经纬,王华一,张庭荣,新疆医科大学第一附属医院神经外科

鞍区颗粒细胞瘤(granular cell tumor,GCT)是一种罕见的良性肿瘤,临床少见。由于认识不足,临床上误诊率极高。本文回顾性分析经病理证实的3例鞍区GCT的临床资料,并结合文献进行分析,以提高对该罕见病的认识。

1.病例资料

病例1:女性,46岁,因

入院体格检查未发现神经系统阳性体征。鞍区MRI检查显示鞍上区一类椭圆形等T1、稍短T2信号影,其内可见多发斑点稍长T2信号,边界清晰,增强后呈欠均匀强化,考虑颅咽管瘤可能。血清激素及

术前诊断为颅咽管瘤,行扩大翼点入路手术切除颅咽管瘤。术中发现肿瘤质韧,与垂体柄粘连紧密,次全切除。术后

病例2:女性,59岁,因左眼视物模糊1个月、加重4d入院。1个月前,无明显诱因出现左眼视物模糊,右眼正常。4d前,自感左眼视物模糊加重。当地医院行头颅MRI示鞍上区占位,遂转至我院。

入院体格检查:左眼视力为40cm指数,左眼视野缺损,右眼正常。鞍区MRI检查,鞍上区可见类圆形等T1、稍短T2信号影,边界清晰,增强后呈均匀强化,考虑鞍隔

术中全切除肿瘤。术后病理检查显示鞍区GCT(WHO分级Ⅰ级),术后左眼视物模糊部分缓解,但出现垂体功能减退,长期激素替代治疗。术后未行放化疗,随访29个月未见肿瘤复发。

病例3:男性,51岁,因多饮、多尿1个月余入院。1月前,无明显诱因出现多饮、多尿,每日饮水约3000ml,

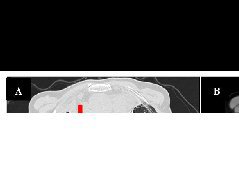

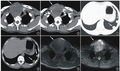

入院体格检查未发现神经系统阳性体征。头颅CT示鞍上区一椭圆形软组织密度肿块影,边界清晰,其内密度均匀(图1I)。鞍区MRI检查显示鞍上区占位,边界清晰,呈等T1、等T2信号,压水序列呈稍低信号,增强后呈均匀性强化,考虑实性颅咽管瘤可能(图1A~C)。眼科检查及血清激素未见明显异常。术前诊断为颅咽管瘤,行经鼻蝶入路神经内镜手术切除鞍区占位。术中全切除肿瘤后,有脑脊液鼻漏,进行严密鞍底重建(图1D~F),并留置腰大池引流。术后复查鞍区MRI未见肿瘤残留(图1G、1H)。术后病理检查显示鞍区GCT(WHO分级Ⅰ级)。术后尿崩症状完全缓解,未行放、化疗,随访18个月未见肿瘤复发。

图1鞍区颗粒细胞瘤经鼻蝶入路神经内镜手术前后影像及术中表现。A~C.术前鞍区MRI显示鞍上区可见一类椭圆形等T1、稍短T2信号,其内可见多发斑点稍长T2信号,边界清晰,增强后呈欠均匀强化;D~F.术中神经内镜下观察,肿瘤有包膜,质韧,呈灰红色,血供丰富,与周围界限清楚,仔细探查情况,分离、切除肿瘤,对正常垂体的操作最小化,辨认、保护正常神经血管结构;G、H.术后鞍区MRI显示蝶窦及双侧筛窦内可见混杂信号填充,呈术后改变,增强术区强化不明显,未见肿瘤残留;I.术前头颅CT显示鞍上区一椭圆形软组织密度肿块影,边界清晰,其内密度均匀

2.讨论

GCT是以形态学特点命名的一类肿瘤,其胞质富含嗜酸性颗粒,多发生于舌、头颈部、消化道、皮肤及浅表软组织等部位,鞍区极为罕见。2017年,WHO确定鞍区GCT为起源于垂体后叶的低级别良性肿瘤(WHO分级Ⅰ级)。鞍区GCT多见于40~50岁,男女性发病率比率为1∶(1.49~3)。

鞍区GCT的临床表现与肿瘤对周围结构的侵犯和压迫有关。鞍区GCT的临床表现包括头痛、头晕、视力下降、视野缺损、垂体功能低下、尿崩症、泌乳、性欲低下、不育、

Covington等回顾性分析既往报道的鞍区GCT,其中位于鞍上占62%,鞍上和鞍内均累及占38%。本文3例肿瘤均位于鞍上。CT表现:肿瘤与脑实质相比略呈高密度,呈均匀强化。MRI表现:T1像以等信号为主,T2像以等信号或低信号为主,体积较大时,肿块内信号呈不均匀,增强后呈均匀或轻度不均匀强化。

本文3例CT显示肿瘤密度均略高于脑实质,MRI显示3例T1像呈等信号,2例T2像呈低信号,1例T2像呈等信号,增强后2例呈均匀强化,1例呈欠均匀强化。鞍区GCT的影像学表现无特异性,与鞍区其他肿瘤如垂体大腺瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤等较难鉴别。

本文病例术前诊断与术后病理诊断均不符合,提示鞍区GCT术前诊断困难。因此,起源于垂体柄和垂体漏斗部到正常腺垂体的占位性病变,CT比脑组织密度略高,MRIT1像以等信号为主、T2像以等信号或低信号为主、呈均匀或欠均匀强化,应怀疑鞍区GCT可能,以免误诊,延误治疗。鞍区GCT的确诊主要依靠病理检查。

大体上,肿瘤边界清晰或浸润性生长,呈小叶状,质地软而韧。镜下细胞多呈多边形或圆形,胞浆内含丰富嗜酸性颗粒,即溶酶体。鞍区GCT免疫组化染色S-100、TTF-1、GFAP、CD56、CD68、Vimentin呈阳性。本文3例S-100均阳性,遗憾的是未检测TTF-1、CD56、GFAP、CD68、Vimentin。

本文3例Ki-67均呈阳性(1%~5%+),其中病例3的Ki-67为5%+,提示肿瘤增殖活跃,但肿瘤全切除后随访18个月无肿瘤复发。鞍区GCT多位于鞍上,质地一般较韧,血供丰富。目前认为,对于有症状的病人,首选手术治疗,肿瘤切除程度影响病人的总生存期。

既往,多采用开颅的手术方式,创伤大、并发症多、病死率高。近年来,随着神经内镜技术的不断发展,神经内镜在鞍内肿瘤和鞍上肿瘤得到广泛应用。神经内镜技术提供更好视野和更小的损伤,并允许对垂体柄和下丘脑进行近距离观察。

Qiao进行荟萃分析指出,对于鞍区颅咽管瘤,神经内镜下经鼻蝶入路手术可以达到与开颅手术相似的切除率和复发率,但病死率明显降低。因此,对于有症状的鞍区GCT,首选手术,在充分把握适应证的前提下,优先推荐神经内镜经鼻蝶入路手术,术中注意保护视神经、下丘脑、垂体,并最大程度地切除肿瘤。

Jiang等报道,GCT术后残留肿瘤可能会复发。但目前术后辅助放、化疗的疗效仍存在争议。最近的一项荟萃分析表明,辅助放、化疗与未辅助放、化疗的肿瘤复发率无显著差异。本文3例术后均未接受辅助放、化疗,随访最长18~60个月,未见肿瘤复发。

总之,对于鞍区和/或鞍上区病变,CT显示比脑组织密度略高,MRI显示T1像以等信号为主、T2像以等信号或低信号为主、呈均匀或欠均匀强化,应考虑鞍区GCT可能,以免误诊,延误治疗。治疗方法推荐采用神经内镜经鼻蝶入路手术,可安全、微创地切除肿瘤。

来源:李鹏涛,王佳玲,王西宪,郝轶弘,禹文勇,云经纬,王华一,张庭荣.鞍区颗粒细胞瘤的诊治分析:附3例报道并文献复习[J].中国临床神经外科杂志,2022,27(02):104-106.