作者:姚静,彭雪华,邵剑波,华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院

1.病例资料

患儿,女,2岁。因发现“左侧腹股沟区肿物2月”入院。专科检查:腹部

彩色多普勒超声:上述低回声区内可见血流信号。右侧腹股沟区未见肿大淋巴结。腹股沟

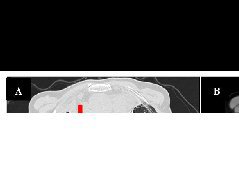

图1 腹股沟CT平扫示左侧腹股沟区多发类圆形软组织密度肿块影,密度均匀,边界清楚,CT值约42HU(箭)。 图2 CT增强扫描动脉期示病灶呈轻度均匀强化,CT值约61HU,病灶周围可见“卫星灶”(小淋巴结)(箭)及迂曲的供血动脉。 图3 增强扫描静脉期示病灶进一步明显强化,CT值约117HU。图4 增强扫描延迟期强化程度减低,CT值约98HU。 图5 CT冠状面上可见多发肿大的类圆形软组织肿块部分融合,增强呈显著强化,强化程度同邻近大血管。

右侧腹股沟未见明显异常。患儿经积极抗感染对症治疗后,腹股沟淋巴结大小无明显改变,在排除手术禁忌证后,拟行腹股沟淋巴结

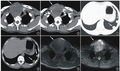

图6 镜下示淋巴滤泡增生包绕萎缩的生发中心,滤泡间血管增生明显,小淋巴细胞栅栏样围绕生发中心,呈“洋葱皮”样排列,一个套区内含有两个萎缩的生发中心(×200,HE)。

2.讨论

Castleman病(castleman disease,CD)又称巨大淋巴结增生症或血管滤泡性淋巴结增生症,1956年由Castleman首次报道并命名。目前病因尚不明确,可能与IL-6的水平升高,人类疱疹病毒-8(HHV-8)、

CD可发生于任何年龄,以35~55岁多见,发生于儿童者较为罕见。CD可发生于存在淋巴结的任何部位,最常见于纵隔(70%),也可见于颈部(15%)、腹部(12%)、腹膜后和腹股沟区等。儿童胸部较少见,一般好发于颈部及腹部。

临床上根据淋巴结肿大部位及器官受累情况,将CD分为单中心型(unicentric CD,UCD,通常仅累及单个淋巴结区域)和多中心型(multicentric CD,MCD,常累及多个淋巴结区域且伴有全身症状,如

儿童UCD 中HV 型约占76.5%,成人UCD 中HV型约占68%,常表现为特发性无症状肿块,通过手术切除等外科治疗,预后较好。MCD中PC型和混合型是成人和儿童的主要病理类型。当PC-CD伴明显脾脏增大时,有继发

目前MCD没有明确的治疗指南,预后往往较UCD差。但有研究指出MCD患儿预后可能好于成人。儿童CD的影像学表现与成人类似。HV-CD的CT平扫多表现为圆形或类圆形的软组织密度肿块影,边界清楚,密度均匀,坏死、囊变及钙化较少见。“分支或树枝样”钙化是其特征性表现。

部分病灶周围可见滋养血管及反应性增生的小淋巴结构成的“卫星灶”。增强扫描的病灶强化程度及方式与病理类型密切相关,HV-CD可见滤泡间区大量增生微小动脉及滋养血管,因此动脉期显著强化,与邻近大血管强化方式基本同步,类似血管样强化较典型,而肿块内细小血管常增厚,发生透明样变性,致血液在微循环停留时间延长,故呈快进慢出型,渐进性强化。

PC-CD病变范围较弥散,影像学表现复杂多样,病理可见滤泡间区大量的浆细胞增生,毛细血管增生较少,因此在动脉期呈轻-中度强化,延迟期持续均匀强化。MRI检查是CD的又一重要的影像学检查手段。MRI对软组织的分辨率明显优于CT,对病灶的中央瘢痕、液化坏死及病变边缘情况的显示有明显优势。

MRI上CD多呈境界清楚的软组织肿块影,T1WI呈等或稍低信号,T2WI序列信号较多变,可能与病灶内坏死囊变、纤维化和钙化所占的比例有关,呈等、稍高或高信号,DWI轻度扩散受限或不受限。本文报道的一例经病理证实的儿童腹股沟区的HV-CD,其CT表现与上述文献报道基本相似,但此例患儿未出现动脉期显著强化,而是呈轻-中度强化,笔者认为可能与病程短,肿块内增生血管网尚不丰富,儿童注射对比剂的剂量、方式、流率,不同的扫描时间点等有关。

儿科医生如果对CD认识不足,容易造成误诊和漏诊,临床多误诊为传染性单核细胞增多症、

综上所述,虽然儿童Castleman病罕见,但当发现沿淋巴结区域走行的边界清楚的软组织肿块,增强后呈类似血管样强化,灶周可见迂曲增粗的血管影、"卫星灶",应当考虑Castleman病的可能。儿童的Castleman病预后良好,但早发现、早诊断、早治疗至关重要。

来源:姚静,彭雪华,邵剑波.儿童腹股沟Castleman病一例[J].放射学实践,2022,37(01):134-136.