作者:张文华,李亚雄,李岩,陈凌友,井山泉,纪乐,刘建峰,李聪慧,河北医科大学第一医院神经外科

颈内动脉海绵窦段动脉瘤(cavernous carotid artery aneurysms,CCAA)占

目前,对于此类复杂动脉瘤的治疗尚无统一意见。文献报道颅内外高流量分流术是治疗巨大颈内动脉海绵窦段动脉瘤的有效方法。2015年5月至2020年5月采用颅内外高流量分流术联合近端缓慢结扎颈内动脉的方法治疗巨大症状性CCAA共4例,疗效满意,现报道如下。

1.资料和方法

1.1 研究对象

4例中,男3例,女1例;年龄49~66岁。眼睑下垂3例,眼球外展运动障碍2例,面部麻木1例,

1.2 术前评估

4例术前均行颈内动脉球囊闭塞试验(ballon occlusion test,BOT)30 min,观察前、后循环代偿情况,评估有无神经功能症状。4例BOT联合降压试验结果阳性,显示侧支循环代偿差。术前完成Matas试验3周,压迫颈动脉时使用心电监护监测生命体征,同时触摸颞浅动脉搏动,手指无法触及颞浅动脉搏动时效果最佳,压迫颈内动脉由5 min逐步延长至30 min,每天压迫2次,使病人能耐受压迫颈动脉30 min以上而不出现头晕、眼黑、肢体无力等脑部供血不足症状。

术前7 d连续每日口服

1.3 手术方法

全麻下实施手术,移植血管取自下肢大隐静脉3例,桡动脉1例。手术分三组,同时进行小腿部大隐静脉的游离、移植,颈总动脉、颈内外动脉颅外段的分离、暴露以及改良翼点入路开颅手术。

①小腿部大隐静脉的分离、移植:术前超声定位标记,首先在内踝的前内处切开皮肤,暴露皮下的大隐静脉,逐渐向膝部分离暴露。静脉分支用3-0丝线结扎,大隐静脉游离长度约25 cm,使用丝线做标记区别其近、远心端。测量颈外动脉起始部到颅内大脑中动脉M2段近端的长度,切断游离好的大隐静脉并以

②颈动脉的分离、暴露:在颈动脉三角、胸锁

③改良翼点入路开颅手术,剪开硬脑膜,分离外侧裂,暴露大脑中动脉分叉后的M2段的近端。通过颞部皮下隧道并借助软管将大隐静脉引出,两端分别置于颈部和颅内将要吻合的血管视野中,静脉内给药全身肝素化(12 500 U)。

先将大隐静脉的近心端与大脑中动脉的较粗的M2段行端侧吻合,用9-0的血管吻合丝线做间断缝合。颈部血管采用端侧吻合,暂时阻断颈外动脉的近、远端。在颅内外血管均吻合后,去除相应的暂时阻断动脉的临时夹,可见大隐静脉允盈并有搏动感。

④使用带软质胶管的丝带缓慢结扎颈内动脉颅外段起始部,14 d后在颈动脉超声引导下用丝带完全结扎颈内动脉起始部,直至颈内动脉内无血流回声,观察无

1.4 术后监护

术后严格控制

2.结果

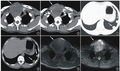

4例术后头痛、头晕症状基本消失,3例眼睑下垂症状明显改善,2例眼球活动明显改善,1例面部麻木感消失。1例术后因硬膜下出血,再次行开颅血肿清除术,术后3周痊愈出院。出院随访1~4年,4例GOS评分均为5分。术后1年复查颅脑CT和CTA证实脑动脉瘤消失3例、动脉瘤明显变小伴瘤内血栓形成1例。典型病例手术前后影像见图1。

3.讨论

CCAA约占颈内动脉动脉瘤的15%。CCAA病人就诊时,动脉瘤通常巨大,多以头痛、眼睑下垂、面部麻木症状就诊,出血发生率约33.4%,治疗的目的是预防破裂出血、预防血栓致

颅内外高流量分流联合颈内动脉结扎术效果良好,是治疗巨大CCAA的有效方法之一。术前除使用颅脑MRI/MRA、CT/CTA 评估外,BOT也是有效且安全的方法。单纯BOT结果并不完全可靠,需结合降血压试验(20%左右),以降低假阴性率。对于BOT阴性的病人,采用血管内介入治疗闭塞患侧颈内动脉是一种简单的、易行的方法,但术后仍有发生脑梗死的可能。

对于BOT阴性而降血压试验阳性的病人,说明脑血管代偿功能不充分,建议先行脑血运重建,但术前需行Matas试验,可减轻一侧颈内动脉突然闭塞后脑血流动力学剧烈改变带来的影响。

本文4 例选用大脑中动脉M2 段作为受血动脉。该段血管分支少、易于分离、不易发生穿支动脉闭塞致脑梗死。而供血动脉要能提供足够的血流量,因此采取高流量分流术(>50 ml/min),以保证足够的脑血流量。颈部动脉可选择颈外动脉或颈内动脉与移植血管的吻合。

本文4例均选择颈外动脉,优点在于吻合血管时不影响颈内动脉向颅内供血,大脑中动脉被阻断时间一般不超过35 min。移植血管多采用大隐静脉和桡动脉。有文献报道,80%以上的病人采用大隐静脉作为移植血管,术后闭塞率与桡动脉相当。

本文3例采用大隐静脉作为移植血管,优点在于其管径粗,血管

荧光造影或多普勒超声检查有助于证实分流动脉通畅情况。本文1例双

颅内外高流量分流术严重的并发症是术后吻合口出血、移植血管内血栓形成及阻断血管时间长而导致的神经功能缺损。关键是缩短临时阻断(吻合)的时间、选择匹配的血管和提高旁路移植血管的通畅率。缝合血管时,采用端侧吻合,间断缝合,以防止连续缝合时导致血管缩窄,一般6~8针可完全吻合,并不会延长血管阻断时间。术中缝合血管后可采用超声或荧光造影评估血管通畅情况。

总之,随着显微技术日趋完善,结合术中检测手段,CCAA术后并发症越来越少。颅内外高流量分流术联合缓慢结扎颈内动脉的方法,既可以根治动脉瘤,又可以防止出现剧烈的血流动力学改变而发生脑梗死。

来源:张文华,李亚雄,李岩,陈凌友,井山泉,纪乐,刘建峰,李聪慧.颅内外高流量分流联合颈内动脉结扎术治疗的巨大症状性颈内动脉海绵窦段动脉瘤[J].中国临床神经外科杂志,2022,27(01):13-15.

- 上一篇:PCA治疗食管癌骨转移重度疼痛1例

- 下一篇:成人腹型过敏性紫癜1例并文献复习