作者:李倩,孙静涛,张腊梅,唐山市妇幼保健院放射科

1.资料

患者,女性,34岁,无诱因出现下腹痛伴尿频2个月,超声发现盆腔包块9 d。查体:下腹略膨隆,可触及一约18 cm×16 cm大小的包块,其上缘平脐,活动可,轻压痛。各项化验检查均正常。肿瘤标志物系列:糖类抗原(carbohydrate antigen,CA)125为710.20 U/mL,CA19-9为56.80 U/mL,其余正常。宫颈液基细胞学检查:未查见上皮内瘤变细胞及癌细胞。

影像学检查如下。

① 盆腔彩色多普勒超声显示:子宫前上方巨大混合回声包块,与子宫底肌层相连,其内多发无回声区(图1A);彩色多普勒血流显像(color doppler flow imaging,CDFI):包块内可见源于子宫底丰富的血流信号;血管阻力指数(resistance index,RI):0.44。

② 多层螺旋计算机体层成像(multisliecs helieal computed tomography,MSCT)平扫及增强显示:下腹及盆腔见不规则椭圆形巨大囊实性肿块,与子宫底分界不清,大小约17.2 cm×6.9 cm×17.3 cm,其内密度不均,结构杂乱,CT值为20~70 HU(图1B);增强扫描见实性部分不均匀明显强化,CT值为60~102 HU(图1C);动脉期见肿块血供丰富,主要由子宫底与子宫动脉延续的杂乱无序的较多新生血管供血,肿块右上包膜部分由一异常动脉供血(腹腔干发出、绕行肝下缘、沿右侧腹壁内侧下行并分支于肿块包膜)(图1D)。

手术及病理学检查:

① 术中见盆腔巨大肿物约17 cm×15 cm,囊实性,表面血管密布,右侧缘与部分大网膜实性粘连,左侧缘与部分侧腹膜粘连,下缘与膀胱壁紧密粘连,探查肿物来源于子宫底部,有蒂,蒂宽约3 cm×2 cm。双侧附件外观正常,盆腔内无

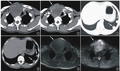

② 病理学检查诊断为子宫性索样肿瘤(uterine sex cord-like tumor,USCLT)(图1E),(左侧腹膜)见有瘤累及。免疫组织化学显示钙视网膜蛋白(calretinin,+)(图1F)、平滑肌肌动蛋白(smooth muscle actin,SMA,+)、结蛋白(desmin,+)、CD99(局灶+)、α-抑制素(-)、CK(+)、HMB45(-)、Ki-67增殖指数(10%+)、CD10(局灶弱+)。

图1 USCLT超声与CT图像及病理学表现。A:超声见子宫前上方混合回声肿块,内见多发无回声区;B:

2.讨论

2.1 病理学分型及临床特点

USCLT又称为类似卵巢性索组织的

多见于生育期或围

2.2 影像学表现及鉴别诊断

本例USCLT瘤体内部密度不均,结构杂乱,增强扫描呈明显不均匀强化,强化部分形态不规则、无规律、程度不同,不强化部分呈边缘光整的类圆形囊性改变。肿瘤有异常丰富的血供:CDFI示包块内有起源于子宫底的丰富血流信号;CT动脉期见自子宫底与子宫动脉延续的杂乱无序的繁多新生血管供血,肿块右上包膜区见发自腹腔干的异常供血动脉。

影像学表现具有一定的恶性征象,同时伴肿瘤标志物明显异常,诊断恶性肿瘤不难。边缘光整囊变及杂乱血管可能为USCLT的特征性表现,而术前确诊此病还需排除以下肿瘤:

①

②

有研究称当子宫肉瘤直径大于8 cm时囊变率高达81.8%。肿瘤内部及周围血流丰富且血流阻力低,血管排列杂乱、分布不规则且管径粗细不一,彩色“镶嵌样”血流有一定特征性。

③

USCLT目前被视为低度恶性潜能肿瘤,具有多种上皮和间质生长方式,可有边缘浸润、周围血管及淋巴管受累,少数患者可复发和发生转移,一般预后良好。目前治疗方法主要采用全子宫+双附件切除术后随访。术前影像学检查可以提供肿瘤大小、范围等信息并明确其与周围组织的关系。

来源:李倩,孙静涛,张腊梅.子宫性索样肿瘤1例[J].肿瘤影像学,2022,31(01):92-94.