作者:李峥,唐晓平,熊平,胡超,张涛,彭华,段军伟,谭宏标,川北医学院附属医院神经外科

Rosai-Dorfman病是由Rosai和Dorfman在1969年共同提出的一种良性淋巴增生性疾病,又称为窦组织细胞增生伴巨大淋巴结病。该病以淋巴结内窦组织细胞浸润为特点,多位于淋巴结内,少数出现于鼻窦、皮肤、消化道、呼吸系统等淋巴结外;而原发于中枢神经系统的Rosai-Dorfman病临床罕见,国内偶有个例报道。

由于其发病率低,CT和MRI表现无特异性,在

1.临床资料

1.1病例资料

患者男,57岁,因“间断性头晕4个月”于2019年10月入院。查体:神志清楚,四肢活动正常,生理反射对称引出,病理反射未引出,全身浅表淋巴结未触及肿大。头颅

头颅MRI检查示,右侧颞部占位病变,T1WI稍低信号,T2WI低信号,T2FLAIR呈低信号,周围可见少许

1.2手术方法

患者取平卧位头偏向于左侧,暴露右侧颞部皮肤,导航下制做右侧额颞皮瓣,钻开颅骨悬吊硬脑膜;弧形剪开硬脑膜,见病灶位于右侧中颅窝底部,呈匍匐状,基底位于颅底硬膜上,基底宽大;病灶质地坚韧,与脑组织粘连紧密,无明显界线,大小约3cm×3cm×1cm。

沿脑表面分离病灶,同时铺垫大块脑棉于脑组织表面进行保护,分块切除减小病灶体积;病灶血供丰富,见动脉血管穿插其中;最后将附着的病灶组织和硬脑膜一同切除,使用人工硬脑膜严密缝合修补缺失脑膜窗达水密封,防止脑脊液漏,还纳骨瓣,皮下留置

1.3病理及免疫组化检查

病变组织HE染色光镜下见细胞核大,淋巴细胞、

1.4治疗效果

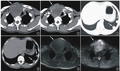

患者术后1d拔除头部引流管,2d可下床活动,无不适,四肢肌力正常,未出现神经功能障碍。术后2d复查头颅MRI,增强扫描T1WI示右颞部无任何强化,病灶完全切除(图4)。术后10d痊愈出院,3个月后复查头颅MRI示病灶无复发。

2.讨论

Rosai-Dorfman病的病理表现为非肿瘤性组织细胞在淋巴结窦和淋巴结外组织浸润性生长,为一种良性增生性疾病,最多见于颈部淋巴结,中枢神经系统发病率极低,仅占淋巴结外的4%。本病以儿童和青年发病居多,男性多于女性,中枢神经系统受累则以老年男性为主。Rosai-Dorfman病可分为单发和多发两类,单发仅出现一个部位生长,若出现两处甚至更多病变,病变位置不相邻,各处病变病理组织学表现和免疫表型相似可诊断多发病变。

中枢神经系统Rosai-Dorfman病临床较罕见,本例患者经手术、病理学检查证实,增加了中枢神经系统Rosai-Dorfman病的样本量,有利于其进一步研究。Rosai-Dorfman病的病因至今不清,各学科学者给出了多种不同的解释。Shanmugam研究表明Rosai-Dorfman病为良性病程,其发生与BRAF、NRAS、KRAS、PIK3CA基因突变及RAF、MEK、ERK信号通路相关。

有研究发现,Rosai-Dorfman病合并血液系统疾病、肿瘤或自身免疫疾病,可能其中具有某种联系,有待进一步研究明确。Deodhare等还指出Rosai-Dorfman病发生与ParvovirusB19、EBV和HPV-6病毒感染有关。值得注意的是,有研究提出部分Rosai-Dorfman病患者符合IgG4-SD阳性浆细胞的诊断标准,也具备IgG4-SD病理学特征,可能是IgG4-SD的其中一类。

Rosai-Dorfman病临床表现多样,与发生部位密切相关,可分为淋巴结型、淋巴结外型、混合型;较为多见的是淋巴结型,常累及颈部、纵膈、腹股沟淋巴结,表现为质地坚韧的无痛性淋巴结肿大。皮肤Rosai-Dorfman病表现为丘疹、皮肤结节、斑块,全身皮肤均可受累,表现为暗红、淡红或鲜红。其次Rosai-Dorfman病还可出现于眼部、鼻窦、唾液腺,表现出眼眶肿物,鼻塞、鼻窦畸形,唾液腺增大等。

中枢神经系统发生Rosai-Dorfman病罕见,发病率少于总体Rosai-Dorfman病的5%,颅内病变多于脊柱。中枢神经系统Rosai-Dorfman病发病人群主要为老年患者,以

头颅

颅内Rosai-Dorfman病的MRI表现可分为硬脑膜型、硬脑膜+柔脑膜型、脑实质型、鞍区型、脑室型,以幕上多见,起源于硬脑膜、鞍区多见,脑实质内罕见。本例患者的MRI表现符合硬脑膜型。典型Rosai-Dorfman病的MRI表现为病灶呈T1WI稍低或等信号、T2WI低信号,周围可见少许水肿带环绕;T1WI增强扫描病灶明显强化,累及硬脑膜可出现脑膜尾征。

Rosai-Dorfman病的T2WI以低信号多见,少数出现T2WI高信号;部分患者T2WI可出现病变中心低信号,周围出现等、高信号;这种现象可能是本病的特征性之一。有研究发现T2WI信号越低,病灶强化程度越高,若病灶T2WI信号增高,提示病灶细胞数量下降及含水量增加;T2WI信号或许提示本病转归。

Rosai-Dorfman病病理检查镜下可见淡染区与深染区混杂分布,深染区以淋巴细胞和浆细胞浸润为主,伴滤泡生发中心;淡染区为实性体积较大的组织细胞,呈空泡样,核仁小,细胞质核比例大,核分裂像少见;细胞质中可见到典型“伸入”现象,即细胞质中含有淋巴细胞、浆细胞、红细胞和中性粒细胞。

Rosai-Dorfman病免疫组化的典型标准为:S-100强(+),CD68(+)/CD163(+);散在炎细胞CD20、CD79a、CD3、CD138、CD45RO、MUM1(+);Ki-67阳性指数1%~10%;CD1a、NSE、Syn、ALK均(-)。本例患者的免疫组化结果示,S-100(+),CD68(+),CD163(-),CD20(部分细胞+),CD79(浆细胞及淋巴细胞+),CD3(部分细胞+),KI-67(+,灶性区域3%);满足了Rosai-Dorfman病病理诊断标准。

中枢神经系统Rosai-Dorfman病需要与以下疾病相鉴别:

(1)富于淋巴浆细胞型

(2)朗格汉斯细胞组织细胞增生病:朗格汉斯细胞细胞核呈卵圆形,核仁不明显,大组织细胞罕见且无“伸入”现象;免疫组化S-100(+),CD1a(+),langerin(+),超微结构下可见Birbeck颗粒存在。

(3)IgG4相关硬化性疾病(IgG4-related sclerosing disease,IgG4-RSD):IgG4-RSD表现为多器官瘤样病变,病变内大量淋巴细胞和浆细胞浸润,组织中IgG4阳性浆细胞增多;但IgG4-RSD中S-100(-),也不存在“伸入”现象。

(4)慢性炎性病变:病灶会出现以淋巴细胞为主的慢性炎性病变,组织细胞可呈泡沫状,但体积小,且S-100(-)。

中枢神经系统Rosai-Dorfman病影像学检查缺乏特异性,极易误诊漏诊,需要与以下几种疾病相鉴别。

(1)脑膜瘤:中枢神经系统Rosai-Dorfman病累及硬脑膜概率大,和脑膜瘤一样贴附于硬脑膜生长,基底宽大,血供丰富,所以无论是生长部位、影像学特点、脑膜尾征两者都极为类似。本例患者术前误诊为脑膜瘤。脑膜瘤CT可出现钙化及邻近颅骨增生,可作为一个鉴别点。有报道指出脑膜瘤形成的脑膜尾征较局限,Rosai-Dorfman病患者脑膜增厚较为宽广,呈扁平匍匐状生长,可以作为另一个鉴别点。脑膜瘤为良性病变,一般不会侵犯软脑膜,边界清晰,Rosai-Dorfman病MRI增强扫描可见病变侵犯脑沟出现“伪足样”改变,有特殊鉴别意义。

(2)脑膜淋巴瘤:

(3)淋巴细胞性

(4)特发性肥厚型硬

Rosai-Dorfman病从病理角度看来是一种良性非肿瘤性淋巴增生疾病,有小部分患者可自愈。但在以往报道病例中未有过中枢神经系统Rosai-Dorfman病自愈的病例,所以外科手术切除病灶目前看来可作为中枢神经系统Rosai-Dorfman病的首选方案,尤其是出现占位效应相关神经功能障碍的患者。有研究报道,若病灶切除后,神经损害症状持续存在或病变位于重要结构周围有潜在风险的患者,建议给予局部

糖皮质激素治疗主要使用在全身性Rosai-Dorfman病或病灶淋巴结快速生长的患者中,中枢神经系统Rosai-Dorfman病不推荐使用糖皮质激素治疗。除以上治疗手段外化疗药物也被运用在部分病例治疗上,但疗效并不理想。

综上所述,中枢神经系统Rosai-Dorfman病的病因不明,影像学检查无特征性,容易误诊,最终诊断仍以病理检查结果为准。手术切除病灶作为目前治疗中枢神经系统Rosai-Dorfman病的首选方案,术后复发率低;对神经损害症状持续存在或病变位于重要结构周围有潜在风险的患者,可予以局部放射治疗,不推荐使用糖皮质激素治疗和化疗;出院后应进行定期随访。

来源:李峥,唐晓平,熊平,胡超,张涛,彭华,段军伟,谭宏标.中枢神经系统Rosai-Dorfman病1例并文献复习[J].临床神经外科杂志,2021(04):465-467+472.