作者:徐万林,朱云,卢浩,丁继平,姚原,刘胜文,张陈平,杨雯君,上海交通大学医学院附属第九人民医院

多形性腺瘤(pleomorphic adenoma,PA)作为最常见的唾液腺肿瘤,占所有唾液腺良性肿瘤的65%~70%,其中位于腮腺区的多形性腺瘤占比约75%。目前,腮腺区多形性腺瘤的治疗仍以手术为主。最早的手术方式是剜除术,但这种术式的肿瘤复发率过高,已被弃用。为了降低复发率,腺叶切除术逐渐代替了剜除术,但腺叶切除术存在创伤过大、面神经损伤、涎漏、Frey综合征及凹陷畸形等并发症。

随着功能性外科的发展,“结合解剖面神经的区域性腺体切除术”这一术式应运而生,也是目前临床上应用最广泛的术式。近年来,许多学者报道包膜外切除术用于切除腮腺区良性肿瘤,相比区域性腺体切除术具有一定优势,如创伤小、面神经损伤率低、凹陷畸形较轻等。但评价上述不同术式临床效果的关键之一是肿瘤术后复发率如何,即是否术后复发,形成复发性多形性腺瘤(recurrent pleomorphic adenoma,RPA)。

腮腺区复发性多形性腺瘤的治疗一直是口腔颌面-头颈肿瘤科临床医师面临的难题之一,因为其复发侵犯的程度不同,临床表现、治疗方式、治疗难度及预后等方面均存在显著差异。查阅文献报道,尚无关于复发性多形性腺瘤的分类。基于这一情况,本专业组首次提出将复发性多形性腺瘤初步分为:局限型复发性多形性腺瘤(localized recurrent pleomorphic adenoma,LRPA)和广泛型复发性多形性腺瘤(general recurrent pleomorphic adenoma,GRPA)。

其中,局限型复发性多形性腺瘤主要指肿瘤复发灶的范围仍比较局限;若出现以下情况:①复发次数≥2次;②肿瘤呈多中心、多结节甚至跳跃性生长;③肿瘤侵犯邻近神经、血管、淋巴管、肌肉或皮肤,则称之为广泛型复发性多形性腺瘤。

考虑到广泛型复发性多形性腺瘤的手术中许多关键问题仍存在较大争议(神经受累时是否选择离断、术后是否补充放疗等),不同临床医师对其治疗方式的选择仍有较大差别,因此,本研究回顾分析本专业组收治的10例腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤,对其临床特征、术中面神经处理及术后放疗经验进行初步总结,现报道如下。

1.病例与方法

1.1研究对象

收集2014年1月—2017年12月间上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面-头颈肿瘤科本专业组收治入院并诊断为腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的患者10例,所有患者的病历资料记录完整。

1.2数据收集

收集患者的各项资料,包括一般资料(年龄、性别、侧别)、主诉、病史(复发次数、复发间隔、首次手术术式)、临床检查、影像学检查、手术情况(肿瘤切除、面神经处理等)、术后放疗及随访等信息。

2.结果

2.1一般资料及病史

10例患者中,男6例,女4例;年龄23~51岁,平均年龄38岁(中位年龄37岁);肿瘤位于左侧3例,右侧7例。本次就诊的主诉均为腮腺区肿瘤术后再次出现肿块1~8年不等。本组病例的复发次数均≥2次,其中,复发2次5例,复发3次3例,复发4次4例,平均复发次数为2.7次,平均复发间隔为2~7年不等。追问病史,首次手术术式为局麻下行腮腺结节摘除术6例,全麻下行腮腺肿瘤切除术4例(表1)。

表1 10例患者的一般资料及病史信息

2.2临床表现

广泛型复发性多形性腺瘤一般进展缓慢,表现为腮腺区无痛缓慢性增长的肿块,肿块直径一般较大(图1),质地较硬,界限尚清,活动度不一。大多数呈“葡萄状”多结节样生长,单个瘤结节不大,但总体积较大。表面皮肤尚完整,但部分病例可能距皮肤较近,一般与皮肤无明显黏连。

10例患者术前检查均未见面瘫征象,提示面神经功能暂未受手术创伤影响。双侧下颌下区、颈部均未触及明显肿大淋巴结。

2.3影像学表现

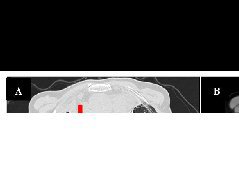

腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的典型影像学表现为:CT可见腮腺区不规则混杂密度团块影,范围、大小不等,呈多结节融合改变,部分可见囊变区。一般边界尚清,边缘光整,增强后可见轻度不均匀强化(图2A、B)。

MRI可见腮腺区异常信号影,边界清晰,T1WI稍高、等信号,T2WI高信号,增强后可见强化(图2C、D)。与其他唾液腺肿瘤的术前检查一样,MRI仍是术前影像学检查的首选,因为MRI能更好地显示肿瘤数量、界限及其与邻近组织结构的关系。

2.4手术治疗

腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的首选治疗方式仍是手术切除。术中首先设计“耳前-耳垂下-耳后-下颌下”类“S”形切口,若原手术切口瘢痕不明显,可采用原手术切口或适当加以延长(图3A);若原术后切口瘢痕明显,需将原手术切口瘢痕包含在新设计切口内(图3D)。切开、翻瓣后,暴露肿瘤主体,术式为腮腺全叶切除术结合面神经处理(图3B,E)。对切除下来的肿瘤标本内的肿瘤结节进行分离,可见均含有多个肿瘤结节,瘤结节数均大于20个,直径不等(0.1~4cm,图3C、F)。

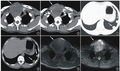

本组10例患者中,面神经最终得以完整保留5例(图4A),面神经完整性无法保留行锐性离断+直接端端吻合2例(图4B),节段性切除后以耳大神经桥接修复2例(图4C),因面神经主干被切除而行咬肌神经转位修复1例(图4D、E、F)。冲洗、止血后,放置引流管,植入海奥修复膜,预防Frey综合征,最后分层关闭术创。

术中应特别注意一并摘除这些微小肿瘤结节,以免遗漏造成再次复发。对于局部扩大切除后遗留的死腔,可考虑转移胸锁乳突肌瓣或下颌下腺充填,以减少术后凹陷畸形。所有患者的术创均一期愈合,无涎漏、感染等并发症发生。

2.5术后放疗

考虑到腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的侵袭性、反复复发史,本组10例患者术后均接受辅助放疗。放疗方案均为适形调强放疗,放疗剂量为55~62Gy/25~30Fx(平均剂量为56.6Gy)。放疗后并发症包括局部皮肤色素沉着、口腔溃疡等,无明显其他严重并发症发生。2.6随访10例患者目前仍在定期随访中,无失访,随访时间为2.5~6年,平均为4年。所有患者目前均为无瘤生存状态,均未见肿瘤再次复发。

3.讨论

多形性腺瘤是最常见的唾液腺肿瘤,而复发性多形性腺瘤(RPA)是起自多形性腺瘤的一种侵袭性强、预后欠佳的交界性肿瘤。目前认为,RPA形成的原因主要包括:①术前粗针穿刺引起肿瘤包膜破裂,肿瘤细胞播散;②操作不当引起的肿瘤破裂种植;③肿瘤包膜不完整,瘤细胞侵犯包膜甚至包膜外;④肿瘤呈多结节、指突样生长;⑤肿瘤瘤体中以黏液成分为主,易流散;⑥肿瘤细胞的生物学特性(如增殖侵袭能力强、黏附性能低等)。

本课题组前期从PLAG1转基因小鼠下颌下区形成的多形性腺瘤中分离、筛选、培养CD44高表达的肿瘤起始细胞,仅需少量的CD44hi细胞即可移植形成新的肿瘤,间接证实了肿瘤细胞生物学特性可能对肿瘤复发有一定影响。

基于其临床特点,本课题组首次提出将腮腺区RPA分为局限型复发性多形性腺瘤(LRPA)和广泛型复发性多形性腺瘤(GRPA),前者的手术难度较小、预后更为理想;后者的侵袭性强,可能侵犯邻近血管、肌肉等,部分肿瘤微小结节可能侵犯至皮下,同时其与面神经可能黏连紧密甚至将面神经主干及分支完全包裹在肿瘤内,加上反复手术造成的局部解剖结构紊乱、瘢痕增生等因素,使得其手术难度增加,极易损伤面神经及造成肿瘤残留;且反复复发的多形性腺瘤更易恶变,因此其预后较差。

我们初步将RPA分为2大类,为术者选择手术方式、术后是否追加放疗及判断预后等提供了一定依据。广泛型复发性多形性腺瘤患者一般具有2次以上复发史,平均复发时间间隔为2~7年;且随着复发次数增加,复发间隔逐渐缩短。本组病例同样符合这一临床特点。这类患者就诊时的主诉一般为腮腺区无痛渐大性肿物数年,无其他不适症状,因肿瘤明显影响外观而选择就诊(图1)。

正是因为这一特点,使得再次手术时难度明显增加,即使对于具备丰富临床经验的口腔颌面-头颈肿瘤科医师而言,仍然是一个挑战:一方面要切净肿瘤防止复发,另一方面需要考虑面神经的处理,两者之间的平衡是手术成败的关键。在肿瘤切除方面,本组10例患者的皮下可见微小结节,单独摘除后送冷冻切片检查,证实为多形性腺瘤。提示在翻瓣时需特别注意厚度,不能过厚,遗漏微小肿瘤结节。

在切除肿瘤主体后,应注意结合术前影像学检查,进行术区检查,以减少遗漏。如本组第1例患者,在腮腺区以外右侧颧面部的皮下可见肿瘤结节(图2A白色箭头),设计附加小切口切除后,病理检查提示为多形性腺瘤。距离腮腺区一定距离,前次手术的翻瓣应该未到达此处。

原因之一可能是前次手术未切除干净的肿瘤随着筋膜、肌肉的收缩播种于该部位,类似于部分口腔鳞癌切除不当而随着咬肌、颞肌纤维的收缩种植于颞部、眶下等区域,从而出现所谓“跳跃性生长”的现象。复发性多形性腺瘤切除术后的标本内可见多个肿瘤结节,直径不等。

Claus等报道108例腮腺区复发性多形性腺瘤的平均肿瘤结节是26个,本组均大于20个,说明广泛型复发性多形性腺瘤的复杂性。面神经处理是腮腺区肿瘤的手术重点,而对于复发型多形性腺瘤更是一个难点。

术中应注意仔细寻找、解剖面神经各个分支,逆行解剖至面神经主干;同时可结合先解剖主干再顺行解剖分支的方法,必要时需同时采取上述2种方式,达到“主干-分支”“会师”的效果。在解剖出面神经予以保护后,切除肿瘤及腮腺腺体。由于反复手术的关系,使得腮腺区的解剖层次及结构紊乱,增加了解剖面神经的手术难度。我们的经验是,复发患者均应常规配合使用面神经监护仪。

广泛型复发性多形性腺瘤的面神经大多与肿瘤组织黏连紧密,因此强调术中需借助显微镜及显微器械进行仔细的解剖、分离,一方面减少对面神经的损伤,另一方面可避免遗漏潜在的肿瘤成分。在保留面神经方面,我们的经验是,能进行剥离者尽量剥离,以保存其完整性。

对于术中见肿瘤结节严重包裹面神经无法剥离者,则行近远端锐性切断,视面神经具体缺损情况,行端-端吻合、耳大神经移植桥接、咬肌神经转位修复。本组10例患者中,能剥离且保留完整者5例;2例在锐性离断近远端后缺损较小,可达无张力下的端-端吻合;2例面神经分支缺损,采用耳大神经移植桥接修复;另有1例因肿瘤包裹切除面神经总干,通过咬肌神经转位,修复面神经。术后出现面瘫者,早期使用神经营养药物,同时配合神经肌电刺激仪、神经康复训练等方式,以促进面瘫的早期康复。

目前针对RPA术后辅助放疗这一治疗措施仍有较大争议。一方面,复发型多形性腺瘤不是明确的恶性肿瘤;另一方面,同时放疗存在一定的潜在并发症,如皮肤黏膜损害、影响面神经康复、诱导肿瘤癌变等。有学者报道,辅助放疗可提高肿瘤的局部控制率,对抑制RPA的再复发具有一定疗效。

我们建议术后辅助放疗,主要是基于以下几点考虑:①侵袭性较强,部分肿瘤结节侵犯邻近的脂肪组织、血管甚至皮下组织;②术中为保存面神经的完整性,进行肿瘤剥离,尽管这一操作在显微镜下完成,但仍有可能残留微小肿瘤结节,可能成为后期肿瘤再次复发的来源;③部分病例术后病理切片中存在肿瘤细胞的不典型增生,说明出现早期癌变倾向。

本组10例患者截至随访末均无肿瘤再次复发,说明辅助放疗可能对提高肿瘤的局部控制率有一定帮助。由于现代放疗技术的改进,所有患者均未出现明显的放疗副反应,也未见肿瘤恶变迹象;同时,放疗对神经吻合患者的面神经康复也无明显影响,与前期已报道的动物实验结果一致,即放疗对面神经再生和功能恢复无显著影响。当然,本组病例数较少、随访时间不够长,仍需进行多中心、大样本、长时间前瞻性临床试验加以论证。

综上所述,本研究对10例腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的临床特点进行了分析,同时介绍了本课题组对该类型复发型多形性腺瘤术中面神经处理及术后放疗的经验,为临床治疗该类疾病提供参考。

来源:徐万林,朱云,卢浩,丁继平,姚原,刘胜文,张陈平,杨雯君.腮腺区广泛型复发性多形性腺瘤的面神经处理及术后放疗经验:附10例报告[J].上海口腔医学,2021,30(06):667-672.