作者:袁培养,邱敏,江潞,四川大学华西口腔医院黏膜病科;万梓欣,四川大学华西口腔医院病理科

药物诱发天疱疮(drug-induced pemphigus,DIP)是天疱疮的一种特殊类型,其临床表现、组织学和免疫学特点与天疱疮基本一致,药物被确定在其发病过程中起着主要的作用。本文报道1例

1.病例报道

患者,男,56岁,2015年9月以“口腔反复糜烂伴疼痛1月”为主诉就诊于四川大学华西口腔医院。3个月前患者因“间断

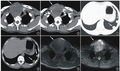

在皮肤科治疗过程中抗结核治疗继续。1个月前患者出现口腔黏膜糜烂疼痛并逐渐加重。患者无过敏史、手术史或家族病史。专科检查:不同部位口腔黏膜散在多处不规则糜烂面(图1A~D),尼氏征(+),背部皮肤见数个直径1~1.5cm皮损愈合后圆形色素沉着。

实验室检查:

图1口内照。A~D:初诊时口内病损,双颊、双舌腹黏膜见大面积、不规则糜烂面,表面覆盖黄白色假膜;E~H:治疗半年后复诊,双颊、双舌腹病损均愈合。

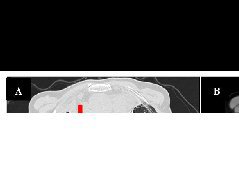

取外观正常的牙龈组织

图2牙龈组织的组织病理和直接免疫荧光成像。A、B:组织病理成像,分别为×100、×200,可见上皮内疱,上皮内嗜酸性粒细胞浸润;C、D:直接免疫荧光成像,分别为×100、×200,可见C3在上皮细胞间网状沉积(图C,黄色箭头),IgG在上皮细胞间网状沉积(图D,红色箭头)。

由于患者肺结核处于活动期,经四川大学华西医院感染科会诊,治疗方案确定为在抗结核治疗的同时治疗天疱疮:抗结核治疗方案为利福平+异烟肼+乙胺丁醇+吡嗪酰胺;寻常型天疱疮治疗方案为小剂量糖皮质激素(强的松30mg·d-1)+钙+

鉴于患者口腔黏膜病损广泛,进食困难,经感染科会诊后暂停抗结核治疗,积极治疗口腔病损。维持之前的天疱疮治疗方案(强的松50mg·d-1),病损迅速得到控制,激素逐渐减量。重启抗结核药后,在强的松剂量不变的情况下患者口腔病损复发。鉴于患者的病情变化显示出与抗结核治疗的相关性,结合文献及复习患者苏木精-伊红染色切片中查见上皮内浸润嗜酸性粒细胞,修改诊断为利福平致DIP(寻常型天疱疮)。

由于患者抗结核治疗已接近尾声,经感染科会诊决定继续抗结核治疗,同期小剂量激素控制DIP(以局部用药为主),待抗结核治疗结束后恢复正规天疱疮治疗。患者在抗结核治疗期间,ELISA结果显示抗Dsg1和Dsg3抗体波动,天疱疮病情迁延难愈;抗结核治疗结束后,抗Dsg1和Dsg3抗体仍处于波动状态,但天疱疮病损明显缓解,仅偶尔复发;抗结核治疗结束半年后,抗体维持在较低水平(Dsg1:15.54U·mL-1;Dsg3:40.74U·mL-1),天疱疮病情完全缓解,口腔黏膜无病损(图1E~H)。

2.讨论

诱发DIP的药物按化学结构可分为巯基类药物、苯酚类药物以及非巯基和非苯酚类药物,后两类合并称为非巯基类药物。巯基类药物是引起DIP的最常见原因,该类药物致DIP的潜在机制包括:抑制与角质细胞聚集相关的酶,激活与角质分解相关的纤维蛋白溶酶原激活酶,通过巯基-半胱氨基替代半胱氨酸间的链接来干扰角质形成细胞的黏附,通过免疫反应形成新的抗原;代表药物包括

苯酚类药物诱发DIP,一般通过刺激角质形成细胞释放促炎细胞因子来破坏细胞黏附机制的完整性,如细胞释放肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1可驱动补体和蛋白酶的激活,从而导致棘层松解;代表药物包括阿司匹林、利福平和

非巯基和非苯酚类药物诱导DIP可通过例如激活自身抗体或改变角质形成细胞上的靶抗原结构等途径导致棘层松解,代表药物包括钙通道阻滞剂、

DIP的诊断需要结合病史、临床表现、组织病理、免疫病理、ELISA等实验室检查结果综合判断。该病的鉴别诊断主要考虑特发性天疱疮。与特发性天疱疮相比,DIP患者在发病前具有明确的用药史;皮肤、黏膜起疱前常常伴有非特异性的前驱症状,如皮肤瘙痒等;苏木精-伊红染色显示,DIP病变上皮中存在嗜酸性粒细胞浸润;这些特点可以辅助二者的鉴别。

需要注意的是,DIP从首次摄入药物到发病的时间间隔从数日到数月不等,这是临床上DIP容易被漏诊的重要原因。利福平诱发DIP临床少见,病情特点均表现为使用利福平时病情加重,停用利福平后病情迅速缓解。DIP的治疗原则为:在停止使用诱发药物的基础上常规采用糖皮质激素和免疫抑制剂治疗。

在本例利福平致寻常型天疱疮的病案中,由于确诊DIP时抗结核治疗已处于尾声,患者在使用利福平完成抗结核治疗之后开始正规的天疱疮治疗。分析本病例的治疗过程,笔者发现,当利福平与糖皮质激素同时使用时,患者表现为对糖皮质激素治疗不敏感;停药后,病损恢复对糖皮质激素的敏感性,病情得到快速控制。

此现象背后的机制在于,利福平有肝药酶诱导作用,其与皮质类固醇激素同时使用会加快激素的代谢,降低激素的疗效;研究显示,利福平加快血浆中皮质类固醇激素的清除率达45%,减少组织中药物浓度达66%。因此当利福平与糖皮质激素共用时表现为患者对糖皮质激素敏感性降低。

综上,药物是天疱疮的主要诱因。由于非巯基类药物导致DIP大部分表现为寻常型天疱疮,且大多数寻常型天疱疮患者终身只表现为口腔黏膜损害,因此口腔临床实践中对天疱疮的诊疗特别是寻常型天疱疮的诊疗应重视排查DIP。DIP的治疗原则是在停用诱发药物的基础上常规使用糖皮质激素和免疫抑制剂。需要注意的是,由非巯基类药物诱发的DIP停药后症状可能会持续,其疾病转归特点与特发性天疱疮相似。

来源:袁培养,邱敏,万梓欣,江潞.1例药物诱发天疱疮的诊治体会[J].华西口腔医学杂志,2021,39(06):724-727.

- 上一篇:硬膜外麻醉导管拔出困难的原因及处理

- 下一篇:全身麻醉下宫腔镜术后急性左心衰一例