作者:肖玉珍 邵鸣 山西省永济市肝胆胃病专科医院

本文为作者授权医脉通发布,未经授权请勿转载。

病例资料

患者张某,女,48岁,山西籍人。患者于2010年8月29日因“乏力、口干、

现病史:患者1年前因劳累后出现乏力、口干、鼻衄、皮肤瘙痒,未予重视。于2010年7月1日在某医院住院治疗17天,查肝功能ALT 91U/L,AST 83U/L;HBsAg(-),抗HCV(+),抗HIV(-),RPR(-),ESR 42mm/h。

流行病学史:否认与肝炎患者密切接触史。无献血史。预防接种史不详。

既往史:1995年因清宫术后大出血曾输血,具体成份及量不详。否认

个人史:生于本地,未到过疫区,无不良嗜好。

婚育史:适龄结婚,育有1子。其配偶及儿子身体健康。

月经史:初潮13岁,经期4--7天,月经周期28—30天,末次月经2010-8-16,既往量、色正常,无痛经史。

家族史:不详。

体格检查:生命体征平稳。神志清,发育正常,精神尚可,查体合作。肝病面容,巩膜轻度黄染,蜘蛛痣(+),肝掌(-),无出血点。全身浅表淋巴结未触及肿大。肺(-),心(-)。腹部

辅助检查:肝功能:TBil 26.2umol/L,DBil 9.80umol/L,IBil 16.40umol/L,ALT 144.0U/L,AST 107.0U/L,ALP 578.0U/L,GGT 992.0U/L,ChE 2336.7U/L,TP 82.9g/L,Alb 43.3g/L,GLO 39.6g/L,TBA 7.0umol/L,BS 5.02mmol/L。肾功能、血脂、电解质:正常。血常规:WBC:4.87×109/L,Hb:128g/L,PLT 64×109/L。AFP 13ng/ml,CEA 10ng/ml。抗HAV-IgM(-),乙肝系列:全阴。抗HDV(-),抗HEV(-),抗HGV(-)。HBV DNA定量<1.0×103拷贝/毫升,HCV RNA定量<1.0×103拷贝/毫升。凝血系列:正常。甲状腺功能:正常。尿11项:正常。心电图、胸片:正常。腹部彩超:①肝硬化脾大无

初步分析

1. 患者肝功能中ALP、GGT明显增高,慢性丙型肝炎一般这两项酶,不应该这么高。临床上引起这两项酶升高的原因有很多,如:

2. 患者

3. 结合腹部彩超结果:胆管系统结石可排除。无肝内、外胆管扩张,梗阻性黄疸暂不考虑。完善腹部增强

4. 是否合并有其他病毒感染:如:EB病毒、巨细胞病毒等感染,完善检查以排除。

5. 肝功能异常,是否有丙型肝炎病毒低复制现象,行高灵敏丙型肝炎病毒定量检测,必要时抗病毒治疗。

初步诊断

1. 肝硬化代偿期;2. 病毒性肝炎(丙型)慢性;3. 慢性胃炎

给予保肝、营养支持等对症治疗,继续完善相关检查项目。

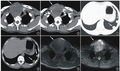

结果回报:自身免疫性肝病抗体组合:AMA+,AMA-M2+++,余阴性。IgG 1590mg/dl, IgA 246mg/dl, IgM 359mg/dl。高灵敏HCV定量:<15IU/mL。CMV-IgM抗体、CMV-IgG抗体:阴性,CMV-DNA定量:阴性;EB病毒壳抗原、IgM抗体:阴性;EB病毒DNA定量:正常。腹部增强CT:肝硬化 脾大

最后诊断

1. 肝硬化代偿期;2. 病毒性肝炎(丙型)慢性;3.

随访:患者出院后一直口服熊去氧胆酸、钙剂治疗,定期复查肝功能、肾功能、血常规、凝血系列、丙型肝炎病毒定量、尿11项、腹部彩超等项目,肝功能逐渐趋于正常,病情稳定,继续随访中。

讨论

此患者为慢性丙型肝炎合并原发性胆汁性肝硬化(primary biliary cirrhosis,

随着临床医生对丙型肝炎的重视,综合性医院也重视了HCV的筛查,更多的丙型肝炎患者被查出,结合具体病情,部分患者需要治疗。2015年口服直接抗病毒药物(direct-acting antiviral agents,DAA)的问世,让需要治疗的丙型肝炎患者明显受益,其优点为:服用方便,易于保管,降低病毒复制速度快,为丙型肝炎的治疗具有划时代的里程碑意义。

自身免疫性肝病分为三种,即

PBC的自然史大致分为四个阶段。第一阶段为临床前期:AMA阳性,但生物化学指标无明显异常。第二阶段为无症状期;主要表现为生物化学指标异常,但没有明显临床症状。第三阶段为症状期:患者出现乏力、皮肤瘙痒等临床症状;从症状出现起,平均生存时间为5~8年。有症状患者的

熊去氧胆酸(ursodeoxycholic acid,UDCA)的应用可显著改变PBC的自然病史。对UDCA生物化学应答较好患者的生存期,与年龄、性别相匹配的健康人群相似,而应答欠佳的远期生存率则低于健康对照人群。

PBC在临床上不易早期发现,易误诊为其他疾病。一般病人被发现时已进展为肝硬化,甚至晚期,有些病人到死亡也没有确诊。如果能使患者在第一就诊时间内确诊,从而及早服用UDCA治疗,可以明显改善症状,延缓病情进展,减少病死率,较少误诊率。对于临床上遇到中年女性,肝功能异常,尤其以ALP、GGT增高为主,应查自身免疫性肝病相关抗体检测,而PBC患者大多数病毒标志物为阴性。所以一定要考虑到自身免疫性肝病的范畴,排除PBC。临床上也有少数PBC患者合并有病毒性肝炎如:乙型肝炎、丙型肝炎,做为临床医生要胆大而心细,敢于思维,疾病诊断清楚为最终目的,只有诊断清楚,才能有的放矢,从而达到事半功倍的效果。

本病如能在早期得到及时诊断且经过UDCA的规范治疗,则大部分患者不一定会发展至肝硬化,而“原发性胆汁性肝硬化”这一诊断名称中的“肝硬化”往往给患者带来很大的精神负担及工作、生活和社交等方面的困扰。因此,国内外专家联名发表文章建议将“原发性胆汁性肝硬化”更名为“原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis,PBC)”。由于目前“原发性胆汁性胆管炎”这一名称尚未被正式接受,建议今后逐步推广使用“原发性胆汁性胆管炎”这一诊断。

《原发性胆汁性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)》已发布,其中原发性胆汁性胆管炎(旧称原发性胆汁性肝硬化),此患者因是2010年的患者,故文中用的是之前的诊断——原发性胆汁性肝硬化的名称。

早期诊断PBC的意义重大,值得每一位临床医生重视!

- 上一篇:颊部外周型牙源性角化囊肿2例

- 下一篇:按照肺炎治疗有效,最终诊断却非如此