作者:岳丽娜,牛娟琴,联勤保障部队第九四〇医院影像诊断科

病例男,74岁,主因胸背部感觉异常6月,双下肢感觉运动障碍40天入院。查体:腰椎前屈、后伸活动稍受限。胸6椎体平面以下及双下肢麻木、感觉减退,双下肢近端肌力Ⅱ级,远端肌力0级。双下肢

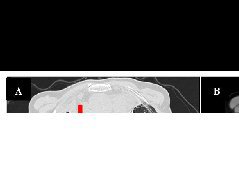

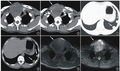

CT示:胸2、3椎体边缘毛糙、欠规则,呈溶骨性骨质破坏,椎旁见不规则状软组织肿块影,大小范围约11.4cm×8.2cm,边界尚清晰,内部密度尚均匀,局部通过椎间孔突入后方椎管内,邻近气管及食管结构受压并向前移位。MR示:T1WI呈等或略低信号,其内夹杂斑点状及斑片状高信号影;T2WI呈高信号,边缘见低信号纤维间隔,增强扫描呈中度或明显不均质强化。

实验室检查:

讨论

脊索瘤是一种低度恶性

脊索瘤多见于40岁以上的中老年,肿瘤生长相对缓慢,男女发病率无明显差异,晚期可发生转移,通常发生在肺、骨和淋巴结,大约40%~60%的脊索瘤病人在疾病的发展过程中出现了远处转移。组织学镜下按照肿瘤细胞分化程度分为3种亚型(经典型、软骨样型及去分化型)。本例组织学分型为经典型,镜下以经典细胞为主,呈液滴状细胞,细胞间质中存在大量的黏液蛋白基质及纤维间隔。

本文病例CT影像显示肿瘤病灶主体位于椎前间隙,起源于胸2、胸3椎体,局部突入椎管内,累及椎弓根、部分后肋骨质及胸壁,呈较缓慢的溶骨性骨质破坏,沿脊柱长轴纵向发展,MRI显示肿瘤病灶在T2WI混杂高信号中夹杂着分隔样低信号,边缘见索条样更低信号,增强扫描呈不均质的颗粒状强化,本例肿瘤病灶的影像学表现与相关文献报道描述基本相符。

本例组织学为经典型脊索瘤,病理证实肿瘤内存在黏液蛋白性基质及纤维性间隔,故推测MRI的T2WI高信号区为富含黏液蛋白基质,而低信号区为纤维间隔成分或陈旧性出血。脊索瘤内常见到的钙化或碎骨片影,属于组织学分型的软骨样脊索瘤,非本例经典型脊索瘤类型所见表现,而去分化脊索瘤属于双相性肿瘤,由经典型脊索瘤和高级别未分化梭形细胞肉瘤或骨肉瘤并存组成,其瘤体体积会更大,信号更混杂,侵袭性更强,CT上骨质破坏区周围骨硬化亦不明显。

颅底脊索瘤应与

骨肉瘤,男性多见,其恶性程度高,进展快,实验室检查多数有碱性磷酸酶升高,肿瘤常好发于长骨干骺端,表现为髓腔内或边缘区域骨质破坏区,边界不清,局部穿破骨皮质并邻近软组织肿块形成,内见肿瘤骨形成。软骨肉瘤,常继发于骨软骨瘤,CT影像表现可见骨破坏区、软组织肿块和典型点状、环形或半环形钙化,肿瘤非钙化部分的密度可不均匀,可见到坏死、囊变区。

来源:岳丽娜,牛娟琴.胸椎脊索瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2021,32(05):374-375.