作者:刘浩,金伟,张顶顶,陈维涛,倪红斌,南京大学医学院附属鼓楼医院神经外科

脉络丛乳头状瘤(CPPs)是起源于脑室脉络丛上皮细胞的一种缓慢生长的良性肿瘤,患者预后较好。该病发生率较低,所有年龄颅内肿瘤中占比不到1%,同时,伴椎管内播散转移者更罕见。本院收治了1例四脑室CPPs合并椎管内播散复发患者,现报道如下。

1.临床资料

患者,男,49岁。因头晕10年余、左下肢疼痛不适5年余、加重2个月收入院。患者入院前10年余无明显诱因自觉头晕、

完善检查后于2008年3月8日全身麻醉下行四脑室占位切除术。术后6年患者自觉

完善检查后于2014年4月21日全身麻醉下行腰椎椎管内占位切除术联合脊椎内固定术。半年前患者自觉腰痛症状及左下肢疼痛不适加重,至本院(2019年2月12日)行全

完善检查后于2019年2月21日行颈椎管内占位切除并内固定术联合腰椎管内占位切除并内固定术,术后

病程中患者感觉平面无明显变化,门诊拟椎管内多发占位术后收入院。入院时查体:患者神志清楚,双侧瞳孔等大等圆,直径2.5mm,对光反射存在,脊柱呈正常生理弯曲,叩击痛不明显,双上肢肌力5级,痛、温、轻

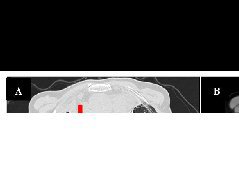

入院后完善相关检查,各项检验未见明显异常,立位全脊柱正侧位片检查示颈椎、胸腰段及腰骶椎内固定术后改变;全脊柱MRI平扫联合增强检查示颈椎、腰椎内固定术后椎管内多发硬膜下占位,较前片颈椎椎管内病灶未见复发,胸腰椎椎管内剩余病灶增大;全脊柱

结合患者病史、查体及辅助检查结果考虑为CPPs复发。科室术前讨论诊断为椎管内多发占位性病变,主要考虑为CPPs。局部占位效应明显,手术指征明确,建议行T9~L3水平椎管内肿瘤切除术联合内固定术,四脑室占位可随访或待二期处理。

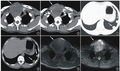

手术过程及要点:(1)患者取俯卧位,定位准确后以T9~L3为上下界取直切口;(2)逐层分离,显露T9~L3棘突及双侧椎板,T9~T11、L2~L3两侧椎弓根各植入椎弓根螺钉2枚,取出原T12~L1双侧2根钛棒,保留原4枚椎弓根螺钉,取2根长钛棒,预弯生理弧度,T9~L3双侧螺钉植入钛棒,螺帽固定。(3)铣刀铣开T9~T11、L2~L3双侧椎板,剪开硬脊膜及蛛网膜并悬吊,小心分离肿瘤与神经及蛛网膜的粘连,逐个切除4枚肿瘤。(4)用5-0proline线严密缝合硬脊膜。见图3。

术后患者腰痛、左下肢疼痛不适症状明显改善,复查MRI示肿瘤全切;全脊柱CT三维重建检查示内固定在位;X线检查示生理弧度重建。见图4。

术后3d查体患者双下肢肌力Ⅴ级,可自行下床活动。椎管内多发占位病理检查显示:灰白色乳头状瘤,WHOⅠ级,送检破碎肿瘤组织大小1.5cm×1.0cm×0.5cm。免疫组织化学检查:细胞角蛋白7(CK7)(-)、细胞角蛋白20(CK20)(-)、绒毛蛋白(Villin)(-)。

2.讨论

CPPs在成人颅内肿瘤中较为少见,占0.4%~0.6%,为WHOⅠ级肿瘤,由于该肿瘤的性质是良性的,一般认为外科全切肿瘤可治愈该疾病。脉络丛乳头状癌为WHOⅢ级恶性肿瘤,患者预后极差,常发生转移。虽然良性CPPs脑脊液转移较为少见,但也存在局部复发、恶化和脊髓播散转移等风险。

目前,诊断CPPs的主要检查方法为颅脑及全脊柱MRI平扫联合增强,有助于术前判断肿瘤位置、大小、与周围组织比邻关系、是否存在播散转移等。CPPs复发率较低,非典型CPPs复发较为常见且复发时间更短,据文献报道,典型CPPs患者中位复发时间为105个月,不典型CPPs患者中位复发时间为22个月。脊髓播散转移通常发生在恶性脉络丛乳头状癌,然而,良性CPPs也曾有文献报道。

播散转移通常伴后颅窝病变,且常在原发病灶术后数年发生。良性CPPs脊髓内播散转移国内外较少见相关文献报道,本例患者是在四脑室病灶切除术后6年发生脊髓局部播散转移,又在11年后发生广泛脊髓播散转移。MRI平扫联合增强检查显示为髓内滴状转移,术后病理检查显示其不是原发肿瘤的恶性转化,而是一种没有恶性组织学特征的分化良好的肿瘤。

髓内CPPs发病机制可能是由于四脑室CPPs的自发播散或初次手术时医源性播散所致。无论是恶性脉络丛乳头状癌还是良性CPPs均应首先选择手术治疗,其在治疗脊髓转移性CPPs方面主要作用有3点:(1)术中

如病变在颈椎或胸腰交界区同时应行脊柱内固定术,维持脊柱的稳定性。对无法做到完全切除或术后病理检查提示为脉络丛乳头状癌的患者术后应转至肿瘤科进一步给予放疗;对复发肿瘤患者,且自身一般情况不佳者不能再次耐受手术者可能只能选择放疗作为唯一的治疗方法。为达到最大限度地杀灭肿瘤并降低放射性损伤并发症发生率的目的,放射剂量及方法应根据肿瘤的具体情况选择。

来源:刘浩,金伟,张顶顶,陈维涛,倪红斌.四脑室脉络丛乳头状瘤椎管内播散复发1例[J].现代医药卫生,2021,37(15):2684-2686.